Диалог (от греческого разговор, беседа) – форма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное восприятие речевой деятельности говорящих. Основной единицей диалога является диалогическое единство – смысловое (тематическое) объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, высказываниями, каждое последующее из которых зависит от предыдущего.

Диалогическое единство обеспечивается связью различного рода реплик (формулы речевого этикета, вопрос – ответ, добавление, повествование, распространение, согласие – несогласие). В некоторых случаях диалогическое единство может существовать за счет реплик, обнаруживающих реакцию не на предшествующую реплику собеседника, а на общую ситуацию речи.

Выделяются три типа взаимодействия участников диалога: зависимость, сотрудничество, равенство

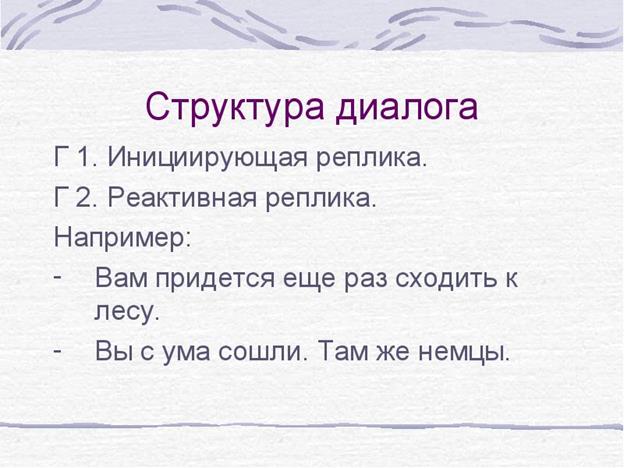

Любой диалог имеет свою структуру: зачин – основная часть – концовка. Зачином может быть формула речевого этикета (Добрый день, Николай Иванович!) или первая реплика-вопрос (Сколько сейчас времени?), или реплика-суждение (Хорошая сегодня погода). Следует заметить, что размеры диалога теоретически безграничны, поскольку его нижняя граница может быть открытой: продолжение практически любого диалога возможно за счет увеличения составляющих его диалогических единств. На практике же любой диалог имеет свою концовку (реплику речевого этикета (Пока!), реплику-согласие (Да, конечно!) или реплику-ответ).

Диалог рассматривается как первичная, естественная форма речевой коммуникации, поэтому как форма речи он получил свое наибольшее распространение в сфере разговорной речи, однако диалог представлен также и в научной, и в публицистической, и в официально-деловой речи.

В интеллектуальной деятельности существуют две основные формы получения и передачи вербальной информации — монолог и диалог. Монолог предполагает одностороннюю связь между источником и получателем информации. Такая форма общения, например, благодаря книгам, является исходным пунктом для разворачивания самостоятельной работы, подвигает на творческую активность, но не является диалогом.

Диалог может происходить в письменной или устной форме, в виде непосредственного контакта участников, или на расстоянии. Это может быть беседа политиков, научная дискуссия, учебное занятие, беседа незнакомых людей. Диалог может состояться при выполнении следующих условий: 1) наличие не менее двух участников; 2) наличие процесса обмена информацией; то есть взаимной реакции собеседников на получаемую информацию; 3) адекватное восприятие информации участниками диалога.

Отсутствие первого условия означает наличие монолога, а не диалога. Если не выполнено второе условие, то нет и диалога. Если не выполнено третье условие, то появится ситуация информационной неадекватности.

Виды диалогов

Выделяют два уровня общения, распространяемые на речевую коммуникацию в целом: событийный (информационный) и деловой (конвенциональный).

Событийный уровень свойствен любой сфере общения: бытовой, деловой, профессиональной и др. Основные закономерности его следующие:

•всегда есть предмет общения;

•осуществление тактики принятия партнера;

•реализация ситуации партнерства в общении;

•самопрезентация личности.

Деловой уровень характеризуется прежде всего четкой ролевой дифференциацией. Основные закономерности его следующие:

•не всегда есть предмет общения;

•осуществление тактики принятия партнера;

•ситуация партнерства реализуется лишь в соответствии с ролью;

•самопрезентация согласно своей роли.

Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситуации общения и ролей партнеров, можно выделить следующие основные разновидности диалогической коммуникации:

•бытовой разговор;

•деловая беседа;

•собеседование;

•интервью;

•переговоры.

Рассмотрим некоторые из них.

Бытовой разговор. Для бытового разговора характерны:

•незапланированность;

•большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, социальные, политические и др.)

ииспользуемых языковых средств;

•частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы на другую;

•отсутствие, как правило, целевых установок и необходимости принятиякакого-либорешения;

•самопрезентация личности;

•разговорный стиль речи.

Деловая беседа. Деловая беседа представляет собой акт прямой взаимной коммуникации вофициально-деловойсфере, осуществляемый посредством слов и невербальных средств (мимики, жестов, манеры поведения). Деловая беседа имеет следующие характерные особенности:

•дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом коммуникативной цели и партнеров и в интересах понятного и убедительного изложения мнения;

•быстрота реагирования на высказывание партнеров, способствующая достижению поставленной цели;

•критическая оценка мнений, предложений, а также возражений партнеров;

•аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных факторов проблемы в комплексе;

•ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнеров в результате критического разбора других точек зрения по данной проблеме;

•ощущение сопричастности и ответственности в решении затронутой в беседе проблемы.

Переговоры. Это процесс целенаправленного и ориентированного на достижение определенных результатов делового общения в форме диалога. Переговоры проводятся:

•по определенному поводу (например, в связи с необходимостью создания Центра социальной помощи семье и детям в микрорайоне);

•при определенных обстоятельствах (например, несовпадение интересов);

•с определенной целью (например, заключение договора);

•по определенным вопросам (политического, экономического, социального, культурного характера).

Несмотря на большое разнообразие тем переговоров, их структуру можно свести к следующей обобщенной схеме:

1) введение в проблематику;

2) характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров;

3) изложение позиции;

4) ведение диалога;

5) решение проблемы;

6) завершение.

. Спор как способ аргументации

Спор - это словесное состязание, устное или письменное прение между двумя или несколькими людьми, где каждая сторона отстаивает свое мнение, опровергая мнение противника.

Классическую структуру спора в упрощенном виде можно представить следующим образом:

1. выдвижение и защита какой-либо мысли (тезиса) первым оппонентом (пропонентом);

2. попытка опровергнуть тезис и аргументацию, выдвинутые вторым оппонентом (несогласным с позицией пропонента);

3. возможное выступление пропонента с целью развить первоначальные доводы и показать несостоятельность аргументации противника;

4. возможное повторное выступление оппонента и т. д.

Пропонент, выдвинув тезис, аргументирует его по известным правилам доказательства. Оппонент обычно пользуется логической операцией опровержения.

Конечной целью спора могут быть следующие результаты:

1. Победа одного участника спора и поражение другого.

2. Спор не дал результатов: стороны «остались при своем».

1. Стороны пришли к общему решению путем сопоставления позиций.

3. Стороны разошлись еще большими противниками: результатом спора стало обострение разногласий.

4. Стороны пришли к примирению путем взаимных уступок.

5. Спор помог выявить позиции сторон, не приводя их к примирению.

6. Спор привел к дискредитации оппонента, для чего и был затеян.

Не всякий вступающий в спор стремится к установлению истины и познанию. В словесных баталиях (особенно политических дискуссиях) участники зачастую проявляют нетерпимость к иному мнению и к личностям оппонентов. Конечно, спору как критическому диалогу всегда свойственна определенная степень остроты и эмоциональности. Но деловой спор не должен переходить в перебранку, обмен колкостями. Он также не должен превращаться в «диалог глухих», когда каждая сторона вместо того чтобы слушать оппонента, копит возражения против него, прикидывает, как бы побольнее ударить. Еще мудрый Плутарх говорил: «Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо».

Чрезвычайно важно различать споры, зависящие от различия целей, которые ставят себе спорщики, от различия мотивов, по которым они вступают в спор: спор для проверки истины; спор для убеждения; спор из-за победы; спор ради спора (спор-спорт); спор-игра.

Бывают споры сосредоточенный и бесформенный. Сосредоточенный спор - когда спорящие все время имеют в виду спорный тезис, и все, что они говорят или что приводят в доказательство, служит для того, чтобы опровергнуть или защитить этот тезис.

Бесформенный спор не имеет такого сосредоточия. Происходит примерно следующее: начинается спор из-за какого-то тезиса; при обмене выражениями выхватывается другая мысль, спор идет уже о ней, первый тезис забывается. Потом переходят к третьей мысли, к четвертой и т. д. К концу спора спрашивают, а в чем суть спора? При этом совершаются ошибки «потеря тезиса» или «подмена тезиса».

Спор можно вести в форме диалога, когда участвуют два лица (простой спор), и в форме, когда участников больше (сложный спор).В последнем случае спор может быть массовым, когда все участники дискутируют друг с другом, или групповым, когда участники делятся на две или несколько групп со своими мнениями. Понятно, что подобный спор вести труднее в организационном отношении, зато он может быть результативнее благодаря столкновению взглядов множества участников.

И простой, и сложный спор может происходить при слушателях и без слушателей. Наличие слушателей, даже если они и не принимают участия в споре, активизирует оппонентов: победа в споре доставляет большее удовлетворение, льстит самолюбию, тогда как поражение кажется особенно болезненным.

Спор бывает устный и письменный. В устном споре, особенно если он ведется при слушателях, очень часто важную роль играют «внешние» и психологические условия ведения спора: внушительная манера держаться и говорить, самоуверенность; быстрота мышления; умение метко и остроумно говорить и т. д.

Письменный спор гораздо более пригоден для выяснения истины, чем устный. Поэтому научные устные споры, например в научных обществах, довольно редко имеют большую научную ценность. Но письменный спор имеет свои недостатки: он иногда тянется годами и читатели (занимающие роль слушателей) забывают его отдельные звенья; читатели не в состоянии правильно оценить спор и аргументы противников, если он ведется на страницах разных изданий. Особенно любопытны в этом отношении некоторые газетные споры. Прочтешь одну газету - из нее ясно, что в споре А. «поразил на смерть» Б. Кто читал другую газету, в которой пишет Б., тот вынесет впечатление, что несомненно Б. «победил» А. Но если кто потрудится и прочитает обе газеты, то будет поражен «мастерством» обоих спорщиков искажать мысли противника и опровергать мнения, которые тот не высказывал.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 896.